【CASESTUDY】[アートツーリズム]越後妻有 大地の芸術祭

世界有数の地域芸術祭として定着

コロナ禍を越え、エリアの課題解決を模索

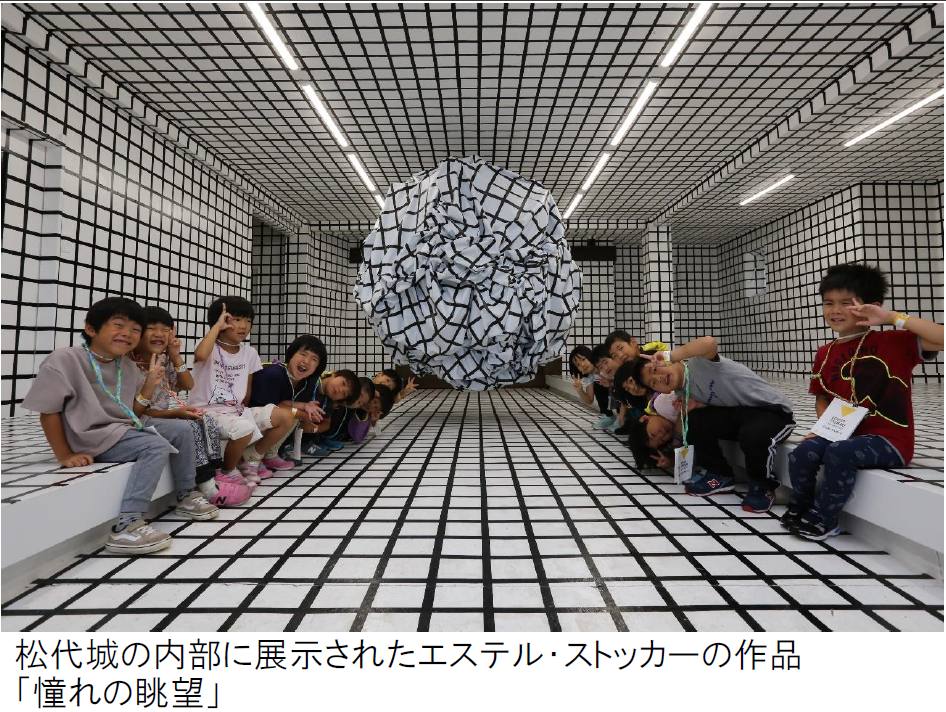

「人間は自然に内包される」の基本理念のもと、厳しい自然環境のなかで育まれてきた地域の文化、技術、営みを現代アートを通じて世界に発信し、地域ならではの多彩な魅力について来訪者が楽しめるよう、国内外のアーティストが圏域全体で作品を展開する「越後妻有 大地の芸術祭」。2000年の第1回以来、今年で8回めの開催を迎えるなど、世界的な芸術祭として定着、「地方創生のモデル」ともされる。コロナ禍での1年延期を経ての開催の状況と課題をレポートする。

地域全体が美術館。コロナ禍対応で会期延長

あらためて同芸術祭誕生の経緯と概要を振り返ろう。

「越後妻有(えちごつまり)」とは、新潟県南部の十日町市と隣接する津南町の総称。東京23区を上回る約760㎢の広大なエリアの随所に作品が展開され、来訪者はこれらを回遊しながら鑑賞することで、アートと旅の融合による地域づくりとしても高い評価を得る。

端緒となったのは1996年、地域活性化を目的に、新潟県が市町村合併(2005年)前の十日町、川西、松代、松之山、中里、さらに津南町の6市町村を対象に「アートネックレス整備構想」として、各市町村に拠点となるアート施設を整備するとともに、互いに連携するアイデアを提唱したことからスタート。98年、総合ディレクターに北川フラム氏を迎え、実行委員会が設立された。

が、当時は住民も「アートで地域おこしなどできるのか」と半信半疑で、議会の反対もあるなか、北川氏が年間約1,000回にもわたり地域内を巡り、説明、説得を繰り返す活動を展開。その甲斐もあり、この取組みを支援したいというアートを志す学生などを中心としたボランティアによるサポーター組織も99年に結成され、徐々に地域に理解の根が広がり、00年に第1回の開催にこぎつけた。とはいえその時点での展示集落数は28集落、参加国32、参加アーティスト148、作品数153と現在に比べれば小規模でスタート[図表1]。その後、回数を重ねるなかで規模を拡大、近年は展示集落数も100を超えるなど地域に根付くに至っている。

そうしたなか、本来は3年間隔で開催されることから21年が第8回の開催年にあたるところだったが、コロナ禍により22年へと1年延期。そのうえで従来、7月から9月の約50日間だった会期を、今年は4月29日〜11月13日の145日間に拡張した。その理由は、万が一、会期中に地域でコロナがまん延した場合、約50日という従来の期間内では収束が困難で、開催自体が危ぶまれるのが一点。同時に、まん延などの事態がなくても屋内展示の観覧時の密集を抑止するため、来場者の分散化も意図したという。これに伴い「作品鑑賞パスポートも、拠点施設を中心とした一部の作品は会期中に入館できる回数をこれまでよりふやし、春、夏、秋などに分けて来ていただけるようにするなど、来場者の分散化への促進に努めました」と十日町市産業観光部 文化観光課の樋口正彰課長。また検温所などを随所に設けるなど、感染予防対策を徹底して開催準備を進めた。

こうした結果、展示作品数は333点(うち新作123点)、アーティストは38の国と地域から263組(うち新規参加は13の国と地域、95組)を確保し、開催に至った。

深刻な運営人材の確保。地域の高齢化も課題

とはいえ、コロナ禍の影響は皆無だったわけではない。

この芸術祭の運営はサポーターによって支えられるが、前回は会期中延べ3000人がその役割を担ったが、半数以上が外国人で構成。内訳は「アジア、ことに中国、台湾、香港などからの応募が中心です。学生さんがメインで現地の学校から授業の一環としての参加などもみられていました」。同芸術祭の国際的な認知、評価の高さがうかがえるところだが、今回は国の渡航制限によりこうした参加がゼロとなってしまった。

また、地域在住のサポーターも昨年11月の準備開始当初は首都圏など感染状態が過酷だったことから、これらの地域からの来訪を危惧する声も多く、従来受付などを担当してきたサポーターらも今回は参加を見合わせたいとの意向が寄せられたという。そのため、各市町の職員などがその業務を補うなど、対応が必要になったという。

しかし、コロナ禍以上に潜在する運営上の構造的な課題として、地域サポーターの「高齢化問題」を樋口氏はあげる。すでに20年を超える歴史に伴い、初期からのサポーターは高齢化が進み、リタイアする人や集落も顕在化しているというのだ。

地元サポーターは「おもてなし」の気持ちで、庭で採れたトマトなど野菜や麦茶を来訪者に無償でふるまうなど、同芸術祭における人的交流による魅力創出に大きく貢献してきただけに、その影響は大きい。市でもこうした動きを踏まえ「千客万来事業」の名のもと、サポーターに一部補助を開始し臨むが、高齢化自体に歯止めをかけることは困難と頭を抱える。

開催期間の延長で混雑緩和。将来的には通年化も視野に

一方で、来場者数については、延べ人数で初回の約16万人から前回約55万人にまで確実に数をふやしてきた。前述のとおり今回は会期を拡大したため単純比較はできないが「前回数字を上回る手ごたえを得ています」(樋口氏)。

来訪者は関東圏からが約4割。「越後湯沢」駅まで上越新幹線を利用し、そこからレンタカーで会場エリアを回るパターンが多い。また3回以上の来訪者が全体の4分の1を占めるなどリピーターが多く、定着をみていることがわかる。

一方、従来新潟県内客は約3割と少なかったが、今回はコロナ禍もあり、足元需要が上がるものとみられている。

今回、開催期間の延長によるメリットもみえてきている。

従来、来訪のピークであったお盆時期や会期終了間際は、主要な展示作品周辺エリアで車の渋滞を招くなどの弊害が生じていた。とりわけ黒部峡谷、大杉谷とともに日本三大峡谷の一つとして知られる清津峡の「清津峡渓谷トンネル」を活用した作品展示の人気は高く、多い時には1日5,000人ほどが集まるため、渋滞が生じていたが、今回は時間予約制を新規導入したこともあって、緩和されているとのこと。

もとより十日町市長で実行委員長の関口芳史氏は、年間を通じてのにぎわいの創出=来訪の「通年化」を構想する。芸術祭で来訪チャンスをつくりあげてきたことから、この流れを会期中のみならず拡大させたいとの意向だ。その一環として第6回(15年)以降は、芸術祭会期以外の春、秋、冬などにも企画展などを開催、集客の通年化への取組みとしてきた。

「今後も、会期延長だけでなく、1年を通した多様なコンテンツの発信などを検討する方針」(樋口氏)だ。

経済波及効果は約65億円

事業単体で黒字化も

芸術祭の収支面、さらに地域への経済波及効果につき、みてみよう。

図表2にあるように、第7回の開催時の事業費は約6億6,900万円。内訳は文化庁からの国庫補助金約2億5,000万円を筆頭に、市町村の負担金、企業などによる協賛金、ふるさと納税などの寄付、さらにパスポートや個別鑑賞券など観客からの収入で構成される。~~~・・・

経済波及効果と、芸術祭を通した地方創生実現の鍵については 本誌 にて