『スタジアム・アリーナ総覧2025』アンケート調査分析

アンケート調査分析サマリー

全国の主要なスタジアム・アリーナに関してアンケート調査を実施した結果を報告する。調査期間2024年8~10月に送付・回収を行なった。回収できたサンプルは、「スタジアム・競技場」97施設、「アリーナ・体育館」112施設となった。

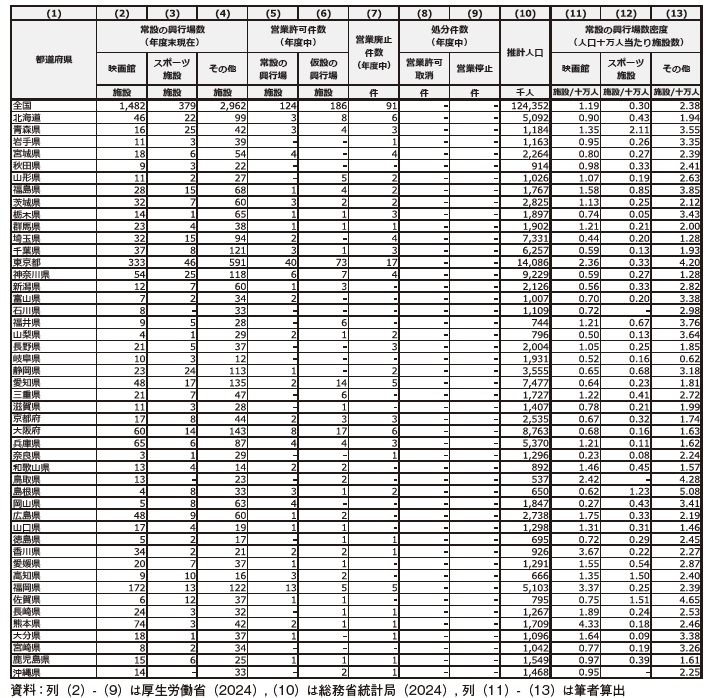

本調査で回収したアンケート結果を記載する前に、日本全国に該当施設がどの程度存在するかを俯瞰する。本調査の対象となる施設は、興行場法上の営業許可を得た施設が主であり、興行場法(昭和23年7月法律第137号)にて「興行場は「映画、演劇、音楽、スポーツ、演芸又は観せ物を、公衆に見せ、又は聞かせる施設」と定義されているが、これらの営業を行なう場合には興行場法に基づき都道府県知事の許可を得なければならない。」と定義され、厚生労働省「衛生行政報告例」にて全国の施設を集計している。本節では令和5年度衛生行政報告例統計表年度報に基づき全国の施設数を観察する。

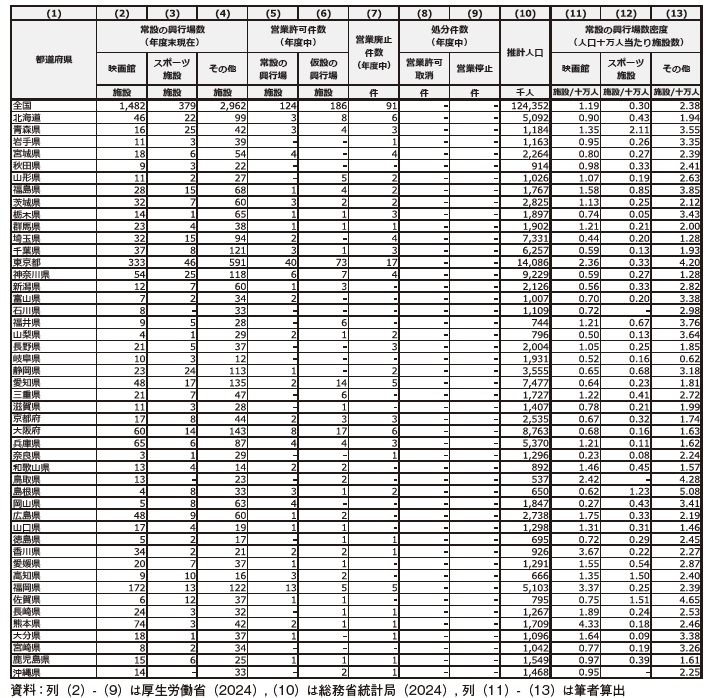

図表1に令和5年度衛生行政報告例からみる全国の施設数・推計人口・密度を掲載した。衛生行政報告例のうち、常設の興行場数におけるスポーツ施設・その他の施設数が本調査対象となる施設だが、ほか、営業許可・廃止件数等もあわせて記載されているため、近年の新設状況を確かめる場合は確認いただきたい。

常設の興行場数におけるスポーツ施設・その他の施設数のうち、その他施設に注目すると、東京都の施設数が最も多く591、次いで大阪府(143)、愛知県(135)、福岡県(122)、千葉県(121)と続く。いずれも政令指定都市所在の都府県が多い。スポーツ施設についても類似の傾向がみられる。すなわち、人口と施設数に相関があることが考えられる。

次に、常設の興行場数におけるスポーツ施設・その他の施設数の密度として、人口10万人当たり施設数を算出した。

その他施設数の密度が最も大きいのは島根県(5.08)で唯一5を超えている。次いで佐賀県(4.65)、鳥取県(4.28)、東京都(4.20)、福島県(3.85)、福井県(3.76)と続く。つまり、島根県、佐賀県、鳥取県は、東京都よりも人口当たり施設数が多い。密度が小さい県をみると、岐阜県(0.62)、神奈川県(1.28)、埼玉県(1.28)、山口県(1.46)、和歌山県(1.57)、鹿児島県(1.61)、兵庫県(1.62)、大阪府(1.63)等が並ぶ。人口が多い府県であるものの、密度ベースでみると全国的に小さい県として位置する。スポーツ施設は、青森県(2.11)が最も大きく、次いで佐賀県(1.51)、高知県(1.50)、島根県(1.23)が1.0を超えている。

以上より、全国的に施設がどの程度存在しているか俯瞰した。結果として、施設数は人口とおおよそ相関しており政令指定都市等を含む都道府県に多く設置されている。しかしながら、人口当たり施設密度はその限りではなく、政令指定都市より密度が大きい県が複数存在することが明らかとなった。

図表1 令和5年度衛生行政報告例からみる全国の施設数・推計人口・密度

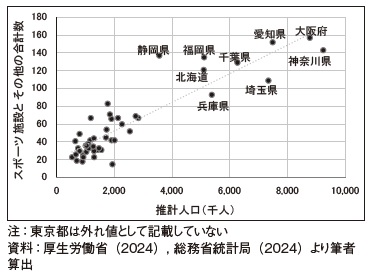

図表2 施設数と人口の散布図(都道府県単位)

図表2は、図表1の列(3)(4)すなわち常設の興行場数におけるスポーツ施設・その他の施設数の合計数を縦軸とし、図表1の列(10)すなわち人口推計を横軸とした散布図を掲載する。このとき、東京都は外れ値として除外している点に留意。このグラフから、都道府県ごとの人口と施設数は正の相関があることがわかる。ここで、ラベル名を表示する大阪府、愛知県、神奈川県、千葉県、埼玉県、福岡県、北海道、兵庫県、静岡県は人口が3,500千人を超えている有数の道府県だが、その他の県においては人口当たり施設数に偏りがある。

開設年次・所在地

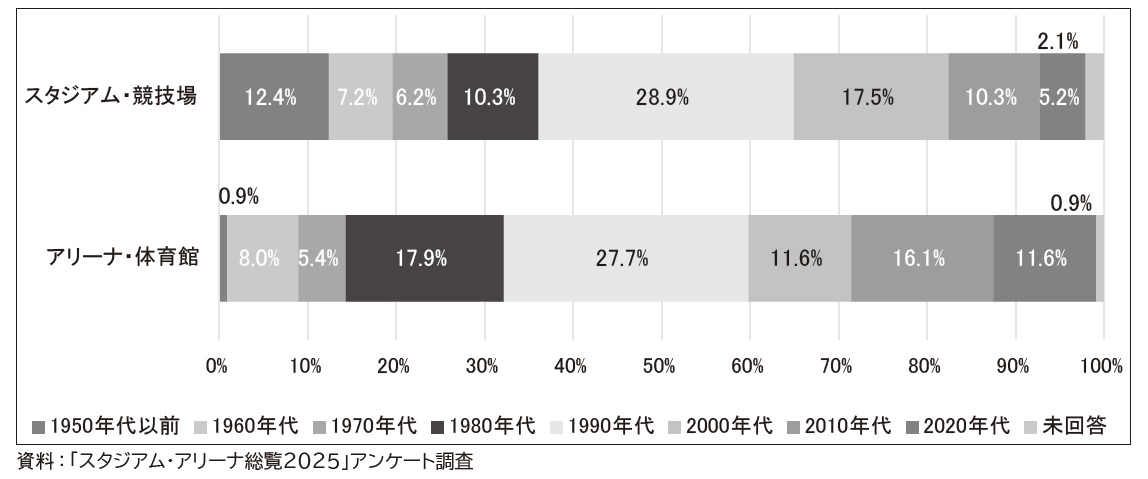

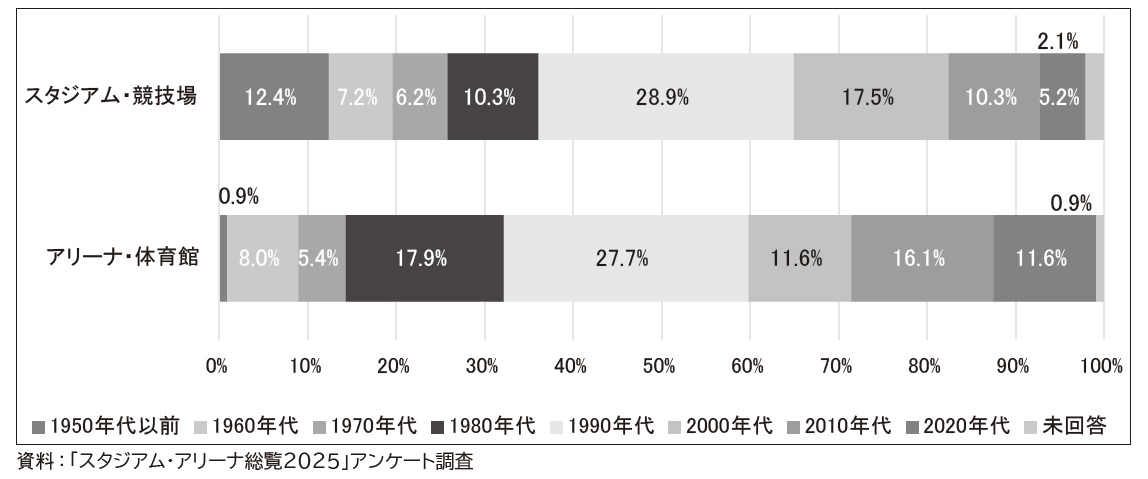

「スタジアム・競技場」「アリーナ・体育館」における開設時期別の構成比をグラフで表した(図表3)。

この集計から、本調査回答の施設は1990年代開設が多く「、アリーナ・体育館」は31施設(27.7%)、スタジアム・競技場は28施設(28.9%)となっている。次いで多いのは、「スタジアム・競技場」が2000年代で17施設(17.5%)、「アリーナ・体育館」は1980 年代で20 施設(17.9%)である。本調査の対象施設の選定にあたり、プロスポーツ等の開催会場施設を基準の一つとしたため、Jリーグ(1993年開幕)や、bjリーグ(同2005年)など、プロスポーツの進展が影響した可能性がある。

図表3 開設時期

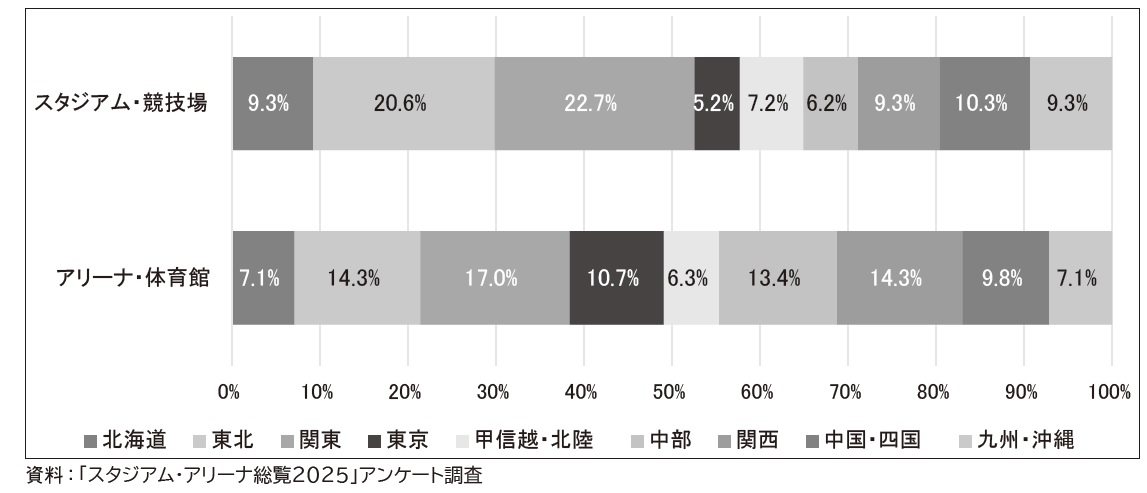

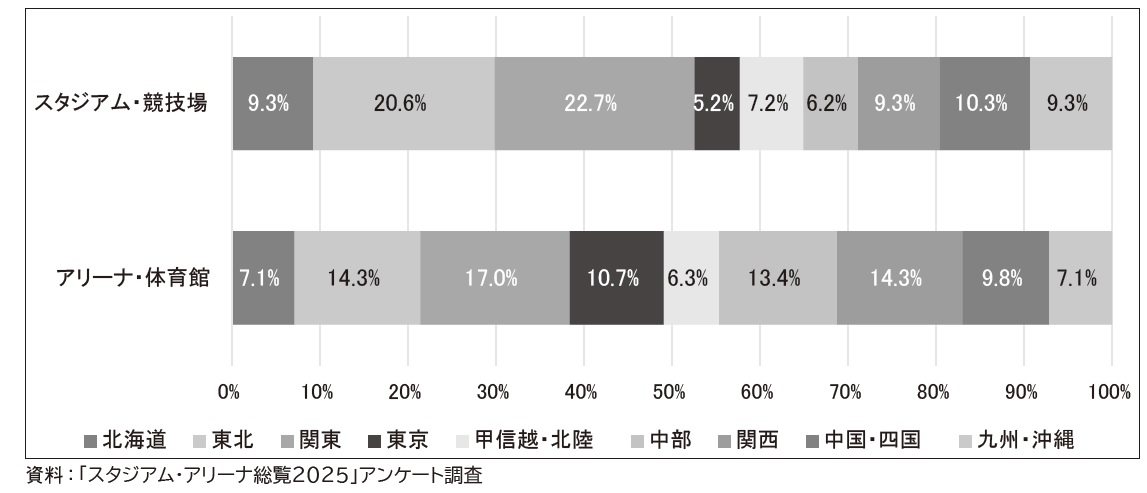

図表4にて地方別施設の割合を「スタジアム・競技場」「アリーナ・体育館」ごとにグラフ化している。

この集計より、「スタジアム・競技場」は関東が最も多く22施設(22.7%)、次いで東北20施設(20.6%)となった。「アリーナ・体育館」も同様に関東が最も多く19施設(17.0%)、次いで東北および関西がどちらも16 施設(14.3%)となった。全体の傾向として、「アリーナ・体育館」においては全国まんべんなくサンプルが構成され、「スタジアム・競技場」は関東・東京にやや偏っている。

図表4 地方別施設の割合

ネーミングライツの取得状況

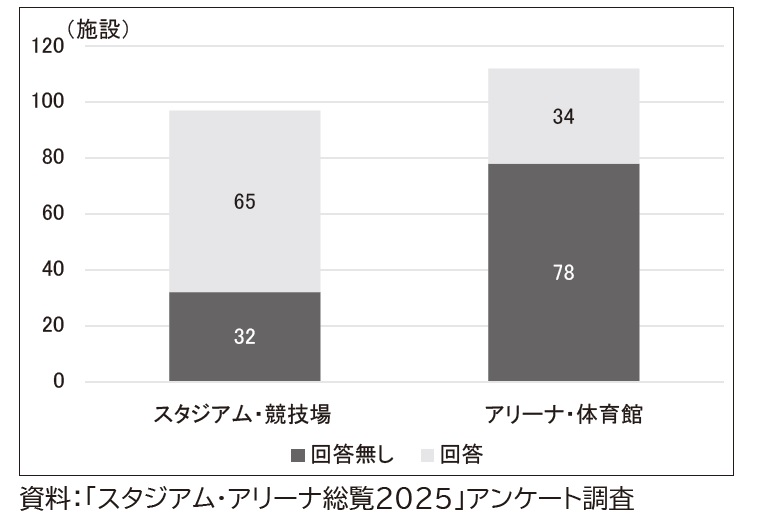

図表5にネーミングライツの回答・回答無しの状況を示す。「スタジアム・競技場」は回答が多く65施設、「アリーナ・体育館」は回答無しが多く78施設となった。

ネーミングライツについて、もう少し考察を重ねたい。日本におけるネーミングライツ(命名権)は、1997年に西武鉄道㈱が所有する東伏見アリーナ(東京都西東京市)においてサントリーが取得したことが始まりとされる。畠山(2014)の調査では自治体で導入しているのは全体の1割程であったが、ネーミングライツは地方公共団体・スポンサー双方のメリットがあることから、2024年現在はふえていることが予想される。

そこで、現在のさらなる状況を把握するため、中山(2023)を活用した集計を試行する。

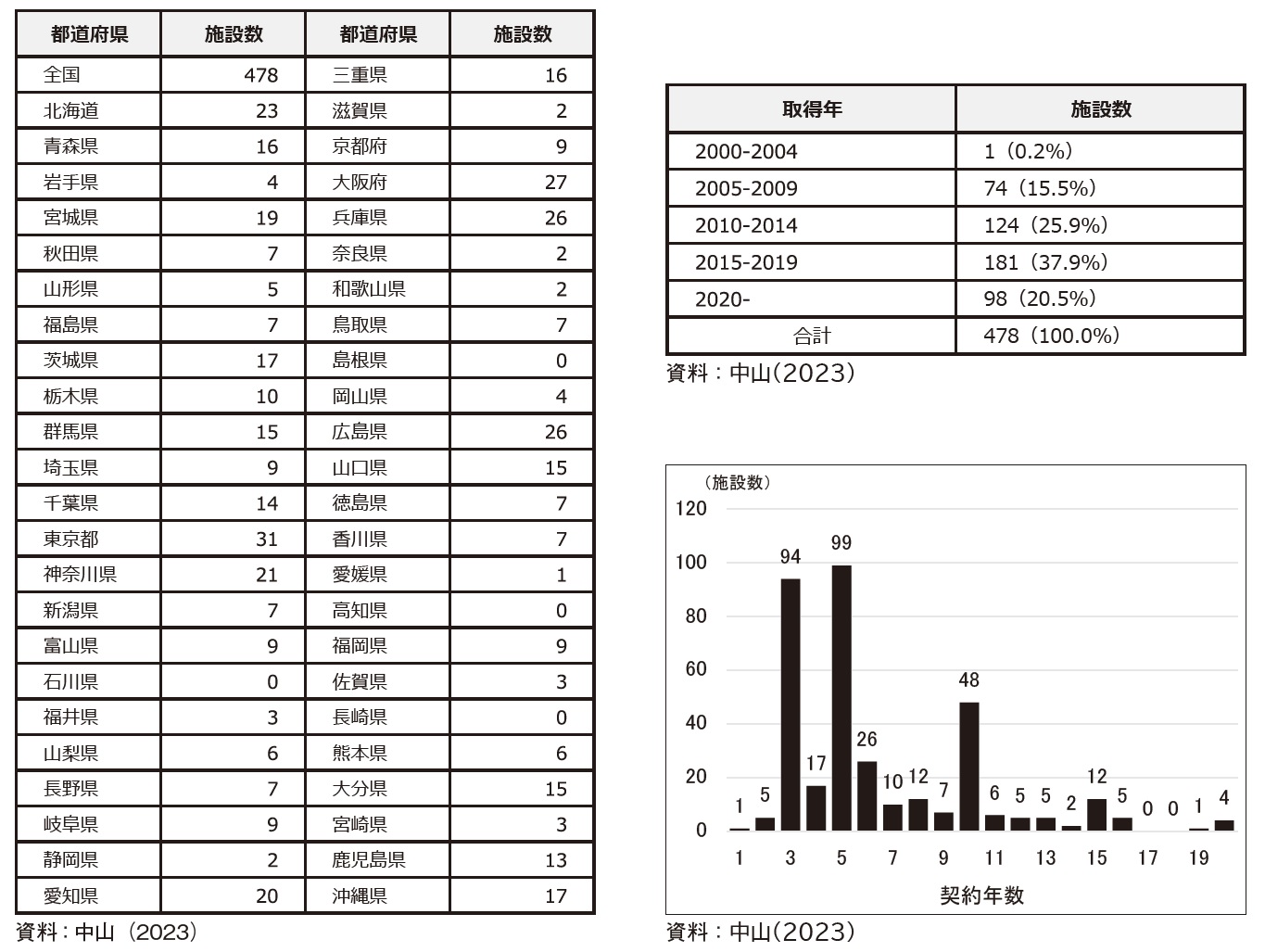

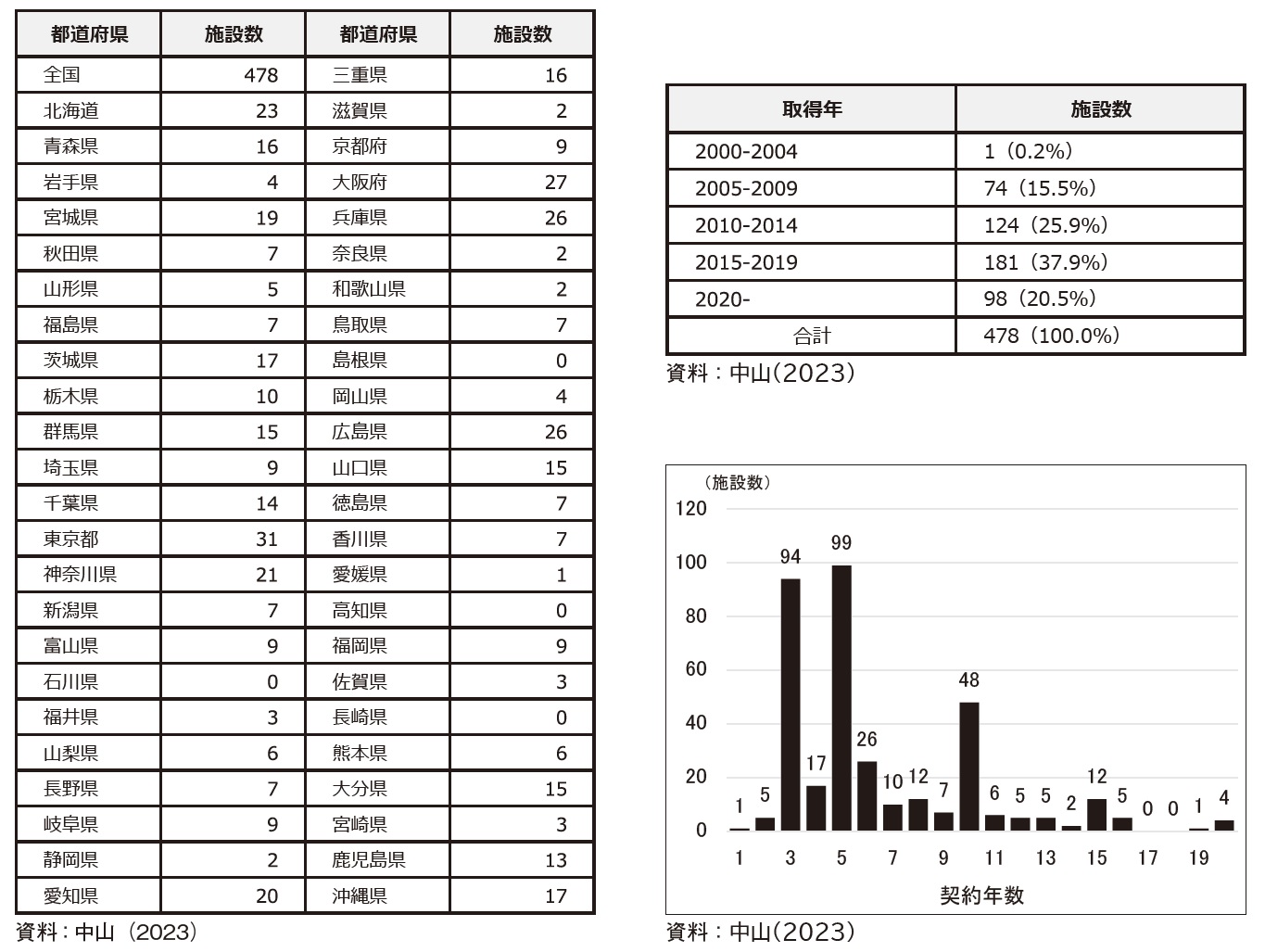

図表6に都道府県別ネーミングライツ取得施設数を掲載した。全国で478施設あり、最も多いのは東京都(31)、次いで大阪府(27)、広島県・兵庫県(いずれも26)、北海道(23)であった。畠山(2014)の調査と比較し、ネーミングライツを取得している施設が全国的に存在していることがわかる。

図表7にネーミングライツ取得時期別に集計した結果を、図表8に契約年数の分布をそれぞれ記載した。取得時期は、2015-2019年が最も多く181施設(37.9%)、次いで2010-2014年が124施設(25.9%)であった(図表13)。また、契約年数は5年が最も多く99施設、次いで3年の94施設、10年の48施設となる。なお、契約年数の平均は6.6年、最小値1年、最大値50年であった。ネーミングライツの取得時期が2010年代に多いのは、契約年数が5年もしくは10年で多く交わされるデータのため、中山(2023)の2023年時点における契約年限に重なるためと考える。

図表6 都道府県別ネーミングライツ取得施設数[左] 図表7 ネーミングライツ取得年別施設数[右上]

図表8 契約年数の分布[右下]

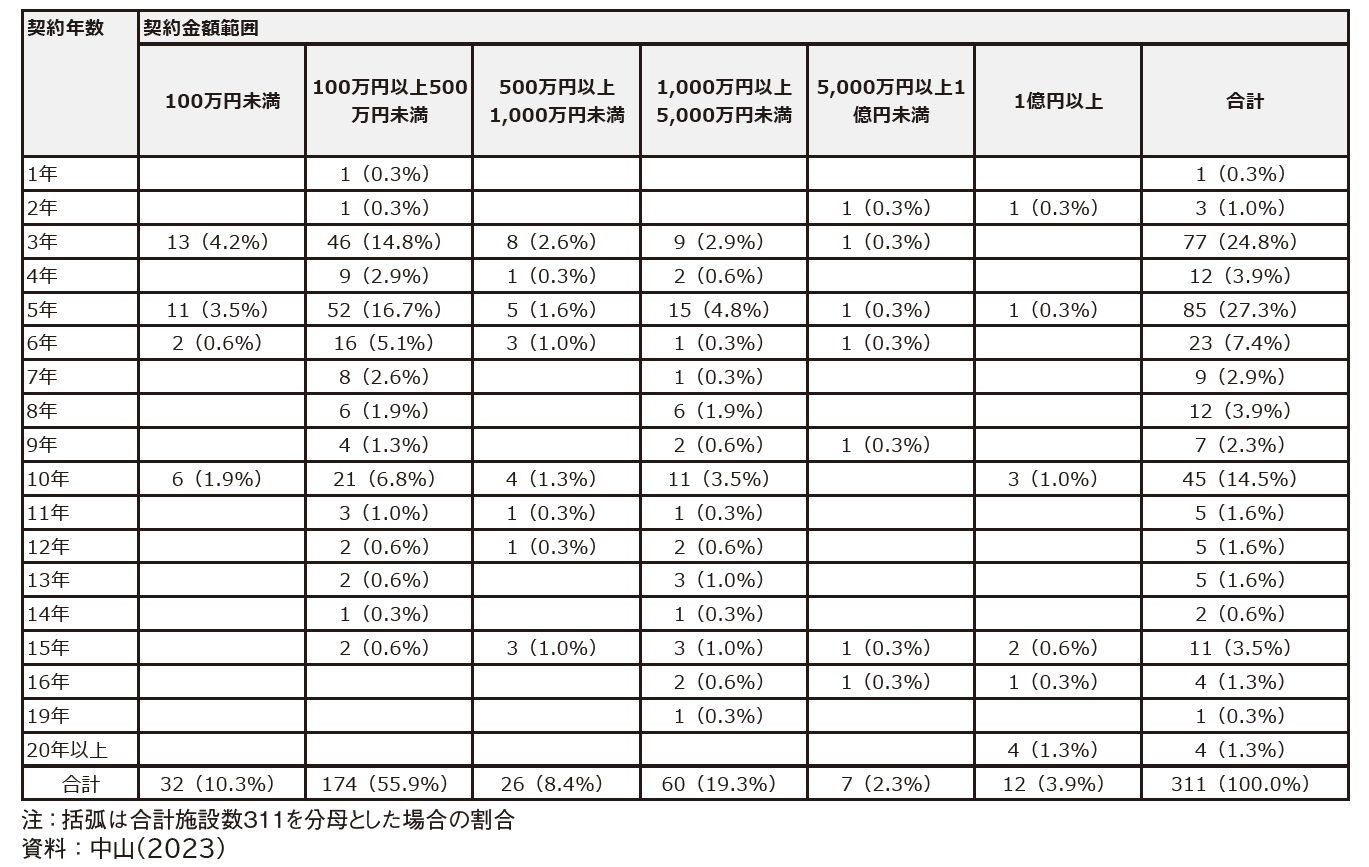

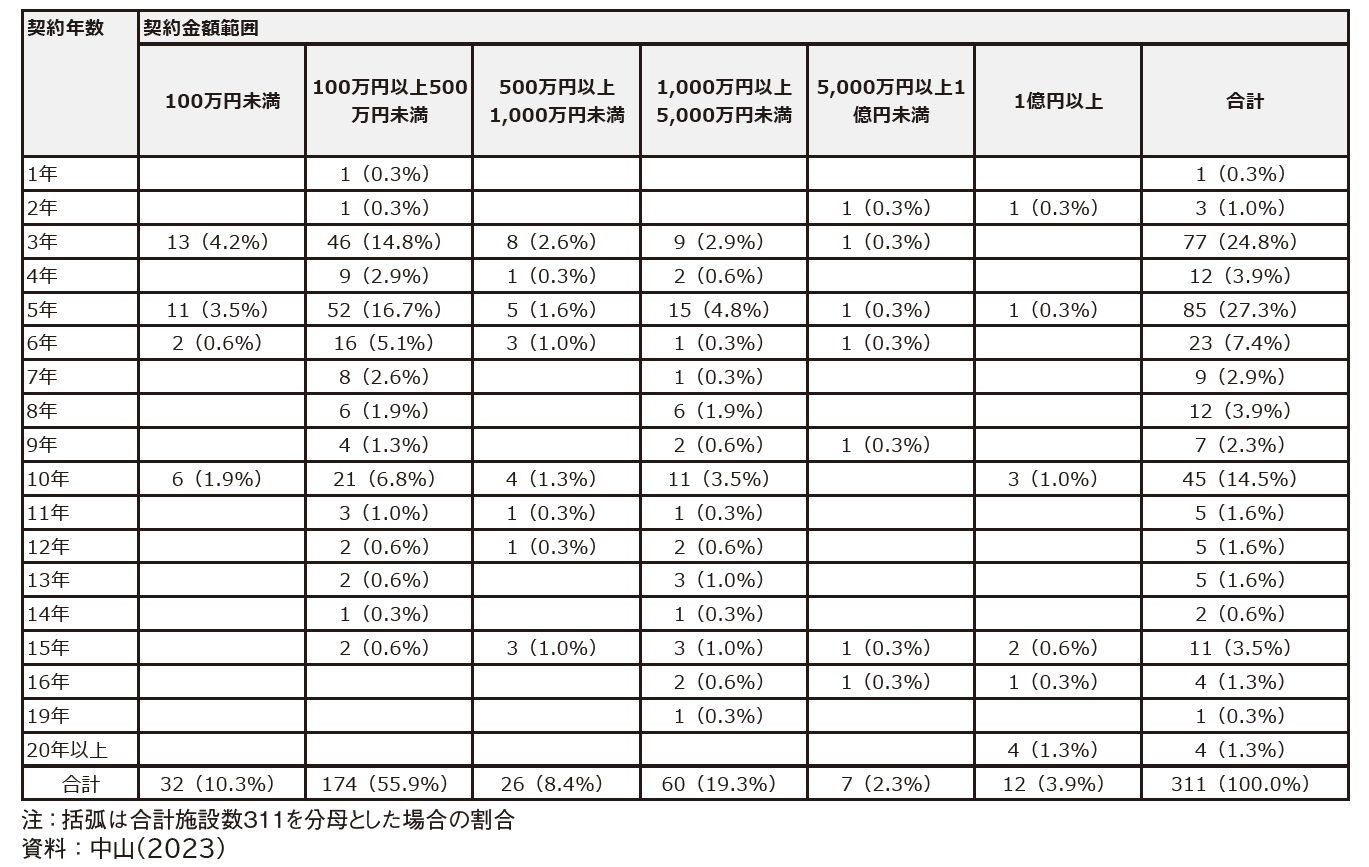

契約年数と金額のクロス表を図表9に掲載した。契約5年(85施設)に注目すると、最も多いのは「100万円以上500万円未満」で52施設(16.7%)、次いで「1,000万円以上5,000万円未満」が15施設(4.8%)、「100万円未満」が11施設(3.5%)と続き、同じ契約年数でも金額は場合により大きな幅がある。これは他の契約年数でもほぼ同様の傾向である。極端な例として、契約年数2年で契約金額範囲1億円以上のケースは「楽天Koboスタジアム宮城」であった。また契約年数が50年の事例が2件あり、「ロームシアター京都」「京都市京セラ美術館」でいずれも契約金額範囲は「1億円以上」であった。

初期投資金額の分布を図表16に掲載した。「アリーナ・体育館」は「スタジアム・競技場」に比較して金額が大きい傾向が見て取れる。なお、「スタジアム・競技場」の平均値は207億円、最小値は4.5億円、最大値は1,570億円であり、「アリーナ・体育館」の平均値は106億円、最小値は1.4億円、最大値は351億円であった。

図表9 契約年数と契約金額範囲のクロス表

(つづきは本書で)